Im Bereich Schienenverkehr besteht ein großer Nachholbedarf bei der Entwicklung und Umsetzung von Standards, was die Internationalisierung von Zugreisen erschwert. Gerade im europäischen Flickenteppich der Bahnsysteme gelingt die Zusammenarbeit von Zügen, Infrastruktur und Steuersysteme aus verschiedenen Ländern oder Regionen nicht ohne Kompatibilitätsprobleme oder Sicherheitsbedenken.

Die grenzüberschreitende Nutzung von Zügen in Europa ist aufgrund der historisch gewachsenen nationalen Bahnsysteme erschwert, die unterschiedliche technische Standards haben. Dies erfordert bei internationalen Zügen oft einen Lokwechsel im Grenzbahnhof und in manchen Fällen müssen Fahrgäste umsteigen oder Güter umgeladen werden. Darüber hinaus erschweren nationale Zulassungsverfahren die Verwendung von Mehrsystemfahrzeugen, die auf verschiedenen Bahnnetzen verkehren können. Um dem entgegenzuwirken, fördern die EU und andere Organisationen die Einführung international normierter Systeme (ERTMS), um den Bahnbetrieb in Europa zu vereinheitlichen. Die Interoperabilität ist wichtig für einen effizienten und sicheren Zugverkehr über Grenzen und zwischen verschiedenen Eisenbahnnetzen und erleichtert den Handel, den Tourismus und den Personenverkehr.

Umspuranlage des Zuges Prag / Wien nach Moskau im belarussischen in Brest

Warum haben verschiedene Länder unterschiedliche Spurweiten bei ihren Eisenbahnen?

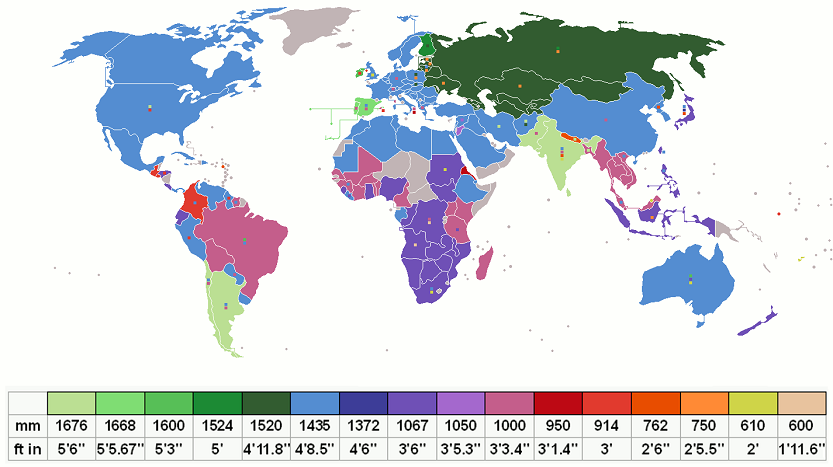

Die Spurweiten der Eisenbahnen unterscheiden sich weltweit. Die Gründe dafür liegen in der unabhängigen Entwicklung der Infrastrukturen in den verschiedenen Ländern. Die Spurweiten und andere technische Unterschiede haben historische Gründe und wurden an die jeweiligen nationalen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst.

Die Spurweite bezieht sich auf den Abstand zwischen den Innenkannten der Schienen und ist ein wichtiges Element des Eisenbahnsystems. Gemessen wird 14 Millimeter unter der Schienenoberkante und senkrecht zur Gleisachse gemessen Eine breitere Spurweite ermöglicht es einem Zug, schneller zu fahren und mehr Gewicht zu tragen, aber es ist schwieriger, Kurven zu fahren. Ein engerer Spurweite ist ideal für kurvige Strecken, aber die Züge können nicht so schnell fahren oder so viel Gewicht tragen.

Die meisten Länder verwenden eine Spurweite von 1.435 mm, die sogenannte Normalspur (andere Begriffe: UIC (Union Internationale des Chemins de fer,)-Spurweite,Regelspur, Stephenson-Spur oder Vollspur. Sie ist die Standardspurweite in Europa, Nordafrika, dem Nahen Osten, Nordamerika und China. Auch in Australien, bei japanischen Hochgeschwindigkeitsstrecken sowie im Nordosten von Argentinien (Ferrocarril General Urquiza), Uruguay, Paraguay und Peru wird diese Spurweite verwendet. Zudem werden derzeit mehrere normalspurige Strecken in Ostafrika gebaut.

1822 begann der Bau der ersten öffentlichen Eisenbahn der Welt von Stockton nach Darlington. Die Gleise wurden mit einer Spurweite von 1435 mm (4 Fuß 8½ Zoll) ausgelegt, die später von vielen Ländern als Regelspurweite übernommen wurde. Der Ursprung dieser Spurweite ist jedoch nicht vollständig geklärt. Hartnäckig hält sich der Mythos, dass sich das Maß von der von der Spezifikation für römische Streitwagen ableitet, deren Nachfolger in britischen Kohleminen zum Einsatz kamen und schließlich über die Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika die meistgenutzte Spurbreite wurden.

Es wird vermutet, dass die gusseisernen Winkelschienen, die auf der 1800 eröffneten Strecke Merthyr-Tydfil-Aberdeen-Junction verwendet wurden, mit einem Außenmaß von 1524 mm für die damaligen englischen Straßenfuhrwerke mit einem lichten Abstand von 1372 mm passten. Durch die Zugabe von Spurkränzen und Spiel ergab sich eine Spurweite von 1435 mm. George Stephenson baute die Stockton and Darlington Railway im Jahr 1825 mit dieser Spurweite aus. Eine andere Theorie besagt, dass Stephenson zunächst eine Spurweite von 1422 mm verwendet hatte, die bei den bereits existierenden „Tramroad“-Schienenwegen in der Grafschaft Durham üblich war. Für die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester im Jahr 1830 entschied sich Stephenson dann für eine Spurweite von 1435 mm, um die Laufeigenschaften zu verbessern. Schließlich wurde auch die Eisenbahn von Stockton nach Darlington auf diese Spurweite umgebaut. Es ist anzumerken, dass Stephenson bereits ab 1812 als Maschinenmeister bei einer Kohlenmine mit einer Spurweite von 4 Fuß und 8 Zoll gearbeitet hatte.

Es gibt aber auch Länder, die andere Spurweiten verwenden. In Europa gibt es insbesondere auf der Iberischen Halbinsel und in Osteuropa abweichende Spurweiten. In Südamerika und den meisten Teilen Afrikas sind die Eisenbahnsysteme auf nationaler Ebene organisiert. Die Bahnlinien verbinden meist die Häfen mit Förderstätten von Rohstoffen im Hinterland.Gerade im innereuropäischen Bahnverkehr können diese Unterschiede zu Problemen bei der, da die Lokomotiven und Waggons für die jeweiligen Anforderungen jedes Landes ausgelegt sein müssen. Umspuranlagen ermöglichen zwar den Wechsel auf eine andere Spurweite, sie sind aber kostenintensiv im Betrieb und verzögern die Weiterfahrt.

Stromsysteme: Wechselstrom, Gleichstrom sowie unterschiedliche Frequenzen und Spannungen

Zunächst benötigt die elektrische Bahn eine Stromversorgung, auf die die Züge jederzeit zugreifen können. Es muss sicher, wirtschaftlich und benutzerfreundlich sein. Es kann entweder Gleichstrom oder Wechselstrom verwendet werden, wobei ersterer seit vielen Jahren einfacher für Bahnantriebszwecke ist, letzterer über lange Strecken besser und billiger zu installieren, aber bis vor kurzem komplizierter zu steuern war auf Zugebene. In Deutschland ist dies meist mit Wechselstrom der Frequenz 16,7 Hz, ähnlich ist die Situation in Österreich, der Schweiz, Schweden und Norwegen. Andere europäische Ländern verwenden hingegen entweder 50 Hz Wechselstrom oder Gleichstrom. Das Bahn-Stromsystem erfordert eine eigene „Stromwelt“, die vom Kraftwerk über ein Hochspannungs-Verteilungsnetz bis zu den Umspannstationen exklusiv für diese Frequenz konzipiert ist. Das bahneigene 110-kV-Hochspannungsnetz, das von der DB Energie GmbH betrieben wird, verbindet Kraft-, Umformer- und Umrichtwerke mit Bahnunterwerken, in denen der 110-kV-Bahnstrom auf 15 kV heruntertransformiert wird. Mehrsystemfahrzeuge, die mit verschiedenen Stromsystemen kompatibel sind, etablieren sich sowohl im grenzüberschreitenden Zugverkehr als auch bei Hochgeschwindigkeitszügen als Standard.

Neben Spurweiten und Stromsystemen gibt es Unterschiede bei Gewichtslimits, Lichtraumprofil, Fahrzeugbegrenzungslinie sowie bei den Zugbeeinflussungs- und Sicherheitssystemen, die die Interoperabilität des Zugverkehrs in Europa behindern.

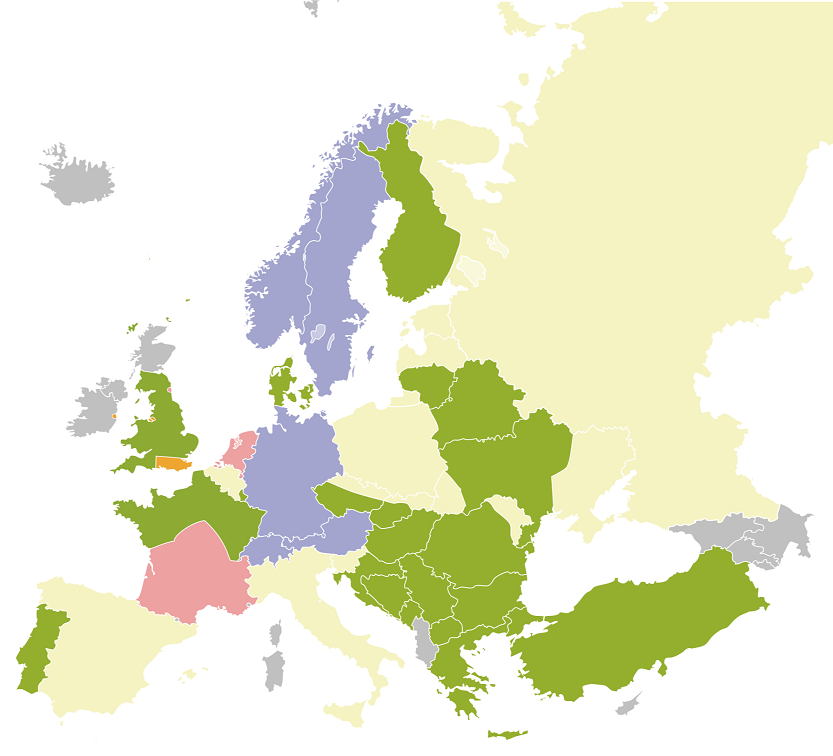

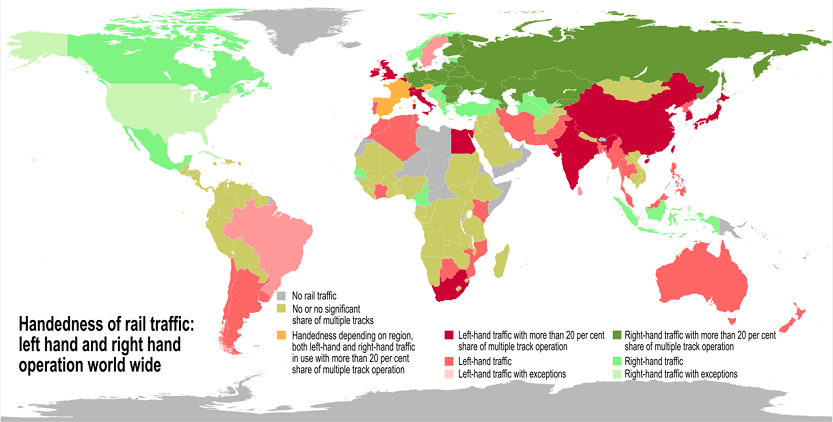

Rechts- oder Linksverkehr im Eisenbahnwesen

Eine Frage, die immer wieder aufkommt ist „Fahren Eisenbahnen links oder rechts?“. Die Antwort lautet: Auf zweigleisigen Strecken fahren die Züge

- in der Regel auf der linken Seite (left hand traffic = LHT): in Belgien, Frankreich (außer Elsass und Lothringen), Irland, Italien, Portugal, Slowenien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich,

- auf der linken oder rechten Seite, je nach Strecke: in Österreich, Luxemburg und Spanien,

- typischerweise rechts (right hand traffic = RHT): in allen anderen europäischen Ländern, die über zweigleisige Bahnstrecken verfügen.

Meistens orientieren sich die Bahngesellschaften am Straßenverkehr. Es gibt jedoch viele Beispiele für Eisenbahnen, die mit britischer LHT-Technologie gebaut wurden und LHT blieben, obwohl der Straßenverkehr ihres Landes zu RHT wurde. Beispiele hierfür sind: Ägypten, Argentinien, Belgien, Bolivien, Chile, Frankreich, Irak, Israel, Italien, Kambodscha, Laos, Monaco, Marokko, Myanmar, Nigeria, Peru, Portugal, Senegal, Slowenien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Tunesien, Uruguay und Venezuela. In Indonesien ist es umgekehrt (RHT für Schienen und LHT für Straßen). In Frankreich gibt es hauptsächlich LHT für Züge, mit Ausnahme der klassischen Strecken in Elsass-Lothringen, die unter deutscher Verwaltung von 1870 bis 1918 von LHT auf RHT umgestellt wurden, ebenso wie die meisten Metrosysteme. In China werden vor allem Fernverkehrszüge mit LHT und U-Bahnen mit RHT betrieben. In Spanien gibt es RHT für Eisenbahnen, aber die U-Bahnen verwenden LHT (in Madrid und Bilbao fahren die Züge vollständig auf der linken Seite, während die Metro in Barcelona überwiegend RHT, aber auch einige LHT verwendet). In Nordamerika werden mehrgleisige Bahnstrecken mit zentraler Verkehrssteuerung in der Regel so signalisiert, dass der Betrieb auf jedem Gleis in beiden Richtungen möglich ist, und die Betriebsseite hängt von den spezifischen betrieblichen Anforderungen der Bahn ab.

Die Betriebsrichtung von U- und S-Bahnen ist unterschiedlich und entspricht möglicherweise nicht der von Eisenbahnen oder Straßen im jeweiligen Land. Neben den bereits erwähnten Systemen in Madrid und Bilbao gibt es solche Systeme auch in Buenos Aires, Kairo, Catania, Jakarta, Lima, Lissabon, Lyon, Neapel, Rom und Stockholm. In einigen Metrosystemen (Hongkong, Seoul, Nishnij Nowgorod) weichen bestimmte Linien von der Mehrheit ab. Da Straßenbahnen häufig auf Straßen verkehren, fahren sie im Allgemeinen auf der gleichen Seite wie der übrige Straßenverkehr.

Quellen:

- http://www.railway-technical.com/

infrastructure/electric-traction-power.html - https://de.wikipedia.org/

wiki/Interoperabilit%C3%A4t _im_Schienenverkehr - https://dgeg.de/108-Spurweiten_Geschichte

- https://en.wikipedia.org/wiki/Left-_and_right-hand_traffic#Rail_traffic

Bildnachweis Titelbild:

Falk2, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; Das Titelbild zeigt die Umspuranlage am Bahnof Albacete los Lanos in Spanien.