Mit dem Konzept Starline stellt der Thinktank 21st Europe eine Idee für ein europäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz dar, das die Verbindung zwischen Ländern optimieren soll. Ziel ist es, bestehende und geplante Infrastrukturen effizient zu nutzen, um schnelle und nachhaltige Zugverbindungen – aucch als umweltfreundliche Alternative zum innerueropäischen Flugverkehr – bereitzustellen. Die geplante Umsetzung setzt auf eine einheitliche Organisation von Fahrplänen, Ticketsystemen und Bahnhöfen, um grenzüberschreitende Reisen zu vereinfachen.

Gestaltung und Identität Das Projekt sieht vor, die Züge mit einer einheitlichen blauen Farbgebung zu versehen, die als Erkennungsmerkmal dient. Neben der funktionalen Rolle als Transportmittel soll das Bahnnetz als Symbol für moderne Mobilität innerhalb Europas wahrgenommen werden.

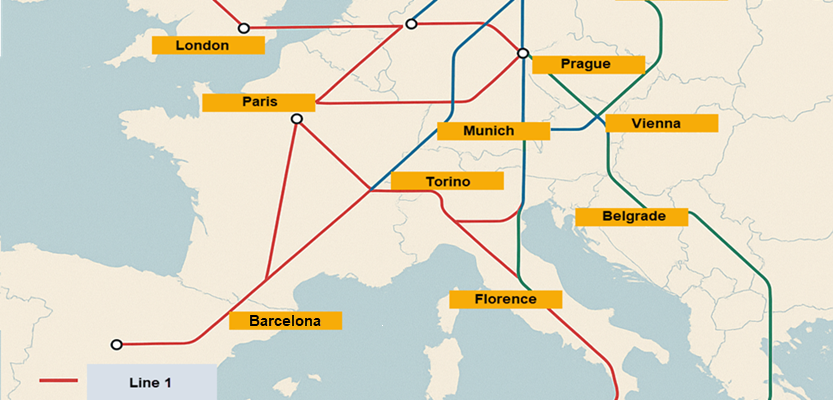

Infrastruktur und Streckennetz Die geplante Verbindung ist darauf ausgelegt, möglichst viele europäische Länder zu integrieren. Jedes Land soll mindestens eine Haltestelle erhalten, während wirtschaftlich bedeutende Regionen und größere Städte zusätzliche Anbindungen bekommen. Darüber hinaus ist eine Erweiterung über die EU-Grenzen hinaus vorgesehen, um strategisch wichtige Verbindungen in angrenzende Staaten herzustellen.

Reisegeschwindigkeit und Effizienz Die geplanten Züge sollen Geschwindigkeiten von 300 bis 400 km/h erreichen und damit an jene in Japan und der Volksrepublik China aufschließen. Ein Beispiel ist die Strecxke von Helsinki nach Berlin, die von einer Tagesreise auf drei Stunden schrumpfen soll.

Design und Fahrgasterlebnis Neben der Geschwindigkeit wird besonderer Wert auf Komfort gelegt. Die Züge sollen verschiedene Bereiche für Arbeit, Erholung und soziale Interaktion bieten. Auch die Bahnhöfe sollen als moderne, funktionale Orte gestaltet werden, die Reisenden eine angenehme Erfahrung bieten.

Bewertung: Trotz ambitionierter Ziele bleibt das Konzept inhaltlich eher vage. Im Wesentlichen beschränkt es sich darauf, einige große Städte mit Hochgeschwindigkeitsstrecken zu verbinden, ein Ansatz, der bereits existiert oder geplant ist. Außer der blauen Farbgebung als optischem Wiedererkennungsmerkmal bringt die Idee wenig wirklich Neues oder Innovatives mit sich. Weder sind klare Finanzierungsmodelle ersichtlich, noch wird darauf eingegangen, wie bestehende infrastrukturelle oder politische Herausforderungen gelöst werden könnten. Man denke nur an Verbindungen durch dicht besiedelte Gebiete, durch die Alpen – allein der Brenner-Basistunnel ist seit Jahrzehnten ein Hickhack – sowie über Nord- und Ostsee. Kleinere Städte und ländliche Regionen bleiben außen vor, was dem Anspruch einer umfassenden, paneuropäischen Lösung widerspricht. Gerade abseits der Metropolen aber hat Europa Probleme, wie nicht zuletzt die Wahlergebnisse in einigen Ländern zeigen.

Angesichts der Tatsache, dass dieses Konzept aus einem Verbund von Hochschulen und Organisationen stammt, der sich selbst großspurig als Thinktank bezeichnet, wirkt es wenig durchdacht. Der Vorschlag bleibt oberflächlich und liefert kaum fundierte Ansätze, wie er realisiert oder über bestehende Pläne hinaus weiterentwickelt werden könnte. Für eine Initiative, die den Anspruch erhebt, europäische Verkehrsstrukturen grundlegend zu reformieren, ist das inhaltlich eher dünn.

Fazit Das grenzüberschreitende Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ist darauf ausgelegt, eine effizientere Mobilität innerhalb Europas zu ermöglichen. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Komfort und einer klaren Identität könnte das Projekt einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur leisten. Die Umsetzung hängt von der Zusammenarbeit der beteiligten Länder und der Integration in bestehende Verkehrsnetze ab. Allerdings bleibt das Konzept inhaltlich schwach und liefert wenig konkrete Innovationen oder Lösungsansätze für bestehende Herausforderungen.

Bildnachweis: fiktive, Hilfe von ChatGTP erstellte und manuell überarbeitete Karte